Quando, nel novembre del 1922, l’archeologo britannico Howard Carter entrò per la prima volta nella tomba sigillata del giovane faraone Tutankhamon nella Valle dei Re, non poteva immaginare che quella scoperta avrebbe acceso un secolo di miti, misteri e speculazioni.

Non parliamo soltanto dell’inestimabile ricchezza legata al corredo funerario, ritrovato quasi del tutto intatto, ma anche della lunga sequela di morti e malattie che caratterizzarono le spedizioni successive. Da lì nacque la celebre “maledizione del faraone”, che tormentò gli esploratori per anni.

A questo proposito, la scienza è riuscita a fare due cose: da una parte ha dato un nome e un volto alla cosiddetta maledizione, dall’altra ha compreso in che modo quel fenomeno potesse, paradossalmente, essere trasformato in una risorsa. Di cosa stiamo parlando? Di un fungo. Un fungo estremamente pericoloso che, tuttavia, si è rivelato un potenziale inibitore di cellule cancerogene.

Un po’ di scienza nella maledizione

Tutto ebbe inizio con un caso di cronaca legato alla morte di Lord Carnarvon, finanziatore della spedizione che portò alla scoperta dell’accesso alla tomba di Tutankhamon. L’aristocratico morì a causa di una setticemia, cioè un’infezione sistemica, provocata da una banale puntura di zanzara infetta.

La stampa dell’epoca, affamata di sensazionalismo, trasformò il fatto in leggenda. Nei mesi successivi, diverse persone legate alla missione morirono in circostanze improvvise e misteriose. Mentre alcuni ipotizzarono la presenza di radioattività o di antiche vendette divine, a partire dagli anni ’60 gli studiosi cominciarono ad analizzare la questione con un approccio scientifico, indagando la possibile presenza di agenti patogeni conservatisi nelle tombe sigillate per millenni.

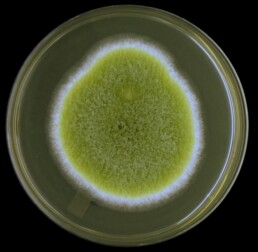

Tra questi, uno attirò in particolare l’attenzione dei microbiologi: Aspergillus flavus, un fungo filamentoso noto per produrre aflatossine, sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene, capaci anche di causare gravi infezioni polmonari, soprattutto in soggetti immunodepressi (cioè con un sistema immunitario poco funzionante). Le condizioni presenti nella tomba (umidità, materiali organici, oscurità) rappresentavano l’habitat ideale per la proliferazione di queste spore.

Un vantaggio inaspettato

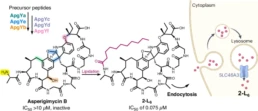

Oggi, grazie a strumenti e tecnologie avanzate, le spore di A. flavus rinvenute nelle bende funerarie e sulle pareti della camera mortuaria di Tutankhamon stanno rivelando un volto nuovo e sorprendente. Un team interdisciplinare della Rice University e dell’Università della Pennsylvania, guidato dalla biochimica Sherry Gao, ha recentemente isolato da questo fungo una nuova famiglia di composti: le asperigimicine.

Si tratta di peptidi ribosomiali modificati (RiPPs), una classe molecolare ancora poco esplorata nel regno dei funghi. Ciò che colpisce è che queste molecole presentano una potentissima attività citotossica selettiva contro le cellule leucemiche umane, senza colpire quelle sane. In altre parole, questo fungo attacca, danneggia e inibisce in modo mirato le cellule tumorali legate alla leucemia.

La leucemia è infatti un tumore del sangue che colpisce il midollo osseo, il tessuto spugnoso all’interno delle ossa dove si formano globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. In presenza della malattia, il midollo inizia a produrre in modo incontrollato cellule anomale, soprattutto globuli bianchi. Ebbene, il fungo sembra interferire proprio con questo processo. I primi test in vitro hanno dato risultati paragonabili, e in certi casi superiori, a quelli dei farmaci chemioterapici attualmente in uso.

Una delle molecole più promettenti del gruppo, denominata provvisoriamente asperigimicina B, è stata ulteriormente modificata, e l’effetto è stato sorprendente: non solo ha bloccato la proliferazione delle cellule tumorali, ma ha anche attivato un meccanismo di morte cellulare programmata (chiamato apoptosi selettiva) riducendo in questo modo il rischio di effetti collaterali.

La nostra più grande farmacia

È proprio l’intreccio tra scienza e mito a rendere questa vicenda così affascinante. Il fungo, per decenni considerato la causa di una misteriosa maledizione, viene oggi osservato con occhi completamente diversi, e lo stesso organismo che un tempo si riteneva portatore di morte potrebbe diventare un prezioso alleato della medicina moderna.

Le asperigimicine, infatti, non sono presenti in tutte le varietà di Aspergillus flavus: solo alcuni ceppi antichi, conservati in ambienti estremi come le tombe egizie, sembrano possedere il corredo genetico necessario per produrre tali composti. È una straordinaria testimonianza di come l’evoluzione molecolare abbia selezionato, in contesti particolari, sostanze capaci di difendere il fungo da predatori e altri microrganismi.

Come ha dichiarato Gao, “la natura è ancora la nostra più grande farmacia” e le risorse biochimiche racchiuse in un fungo rimasto nascosto per tremila anni in una tomba potrebbero rivelarsi utili per curare malattie che affliggono l’umanità da secoli.

Prospettive future e cautela scientifica

Nonostante i risultati iniziali siano incoraggianti, il percorso che porta una molecola sperimentale a diventare un farmaco è lungo e complesso. I prossimi passaggi prevedono la sintesi artificiale delle asperigimicine su larga scala, per poter analizzare a fondo il loro profilo tossicologico, e la successiva sperimentazione su modelli animali, prima di procedere con i trial clinici sull’uomo.

L’interesse della comunità scientifica è altissimo, e questa scoperta si inserisce perfettamente nel filone della cosiddetta archeomicrobiologia, un campo emergente che studia i microrganismi antichi nella speranza di scoprire nuovi antibiotici, antitumorali e antivirali.

Istituzioni di rilievo internazionale, tra cui l’Università di Kyoto e l’Istituto Pasteur, stanno parallelamente conducendo ricerche su spore rinvenute in siti archeologici in Asia e nelle Americhe precolombiane, con l’obiettivo comune di ampliare il repertorio farmacologico dell’umanità attraverso i microrganismi del passato.

In ogni caso, la storia del “fungo maledetto” può essere letta come una vera e propria metafora di ciò che la scienza è in grado di fare: trasformare la paura in conoscenza, il mito in innovazione. Come ha detto qualcuno, tanto tempo fa, per aspera ad astra (attraverso le difficoltà fino alle stelle) e in questo caso, le stelle sono quelle della nostra crescente conoscenza scientifica.

BIBLIOGRAFIA

- Nie, Q., Zhao, F., Yu, X. et al. (2025). A class of benzofuranoindoline-bearing heptacyclic fungal RiPPs with anticancer activities. Nature Chemical Biology, in stampa.

- Studio peer‑review completo della scoperta delle asperigimicine da A. flavus University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science. (23 giugno 2025). From cursed tomb fungus to cancer cure: Aspergillus flavus yields potent new drug. ScienceDaily.

- Penn Engineering Blog. (27 giugno 2025). Penn Engineers Turn Toxic Fungus into Anti‑Cancer Compound. Università della Pennsylvania

- Musso, M. (2025, 24 giugno). Il fungo “maledetto” della tomba di Tutankhamon potrebbe essere una nuova arma contro i tumori. Wired Italia

- Il Fatto Quotidiano. (2025, 24 giugno). Aspergillus flavus: da fungo tossico delle tombe a potenziale farmaco anti‑cancro. Focus italiano sulle asperigimicine e citazione della prof.ssa Gao