Il Decameron è uno dei capolavori della letteratura italiana. Amato e studiato sin dalla sua prima diffusione, è stato oggetto nel Novecento di un’avventura singolare che ha visto un filologo scontrarsi con la Storia, a cavallo tra Berlino Est e Berlino Ovest.

Diciamocelo: i filologi non sono certo noti per le loro avventure. Chiusi delle proprie stanze a piangere sui codici e sugli errori, bisticciando coi fantasmi dei filologi passati e perdendo progressivamente i capelli, sono più compatiti che invidiati (si scherza, amici filology).

E poi c’è Vittore Branca: filologo, critico letterario, professore emerito di letteratura italiana e attivissimo partigiano nel periodo della Resistenza. Ma soprattutto: l’uomo che sfidò Germania Est e Ovest per Boccaccio.

La tradizione del Decameron

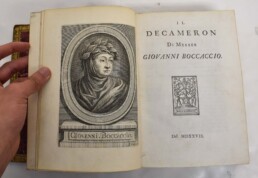

Il Decameron è un testo definito a tradizione sovrabbondante: in parole povere, ha avuto una fortuna immediata e vastissima e si è diffuso in un gran numero di copie (prima manoscritti, poi stampe). Tra le sue edizioni più importanti ricordiamo quella del 1527, pubblicata dalla tipografia degli eredi di Filippo Giunta a Firenze e che ha dato vita alla cosiddetta vulgata, cioè la versione più conosciuta e tramandata del testo. Questa edizione è stata seguita fino a tempi recenti.

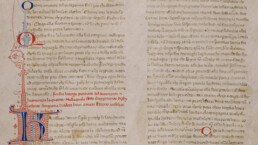

Poi, in uno studio del 1948, Alberto Chiari ipotizzò che un codice, l’Hamilton 90, fosse un autografo di Boccaccio, cioè fosse un manoscritto realizzato dall’autore stesso. Per i non addetti ai lavori: in un ambito dove i copisti ricopiando i testi facevano vari errori (di distrazione e non), avere un manoscritto autografo è cruciale, anche se comunque imperfetto. Quella di Chiari era, tuttavia, un’ipotesi che andava dimostrata. Ed è qui che entra in gioco il nostro Branca.

Vittore Branca e l'autografo del Decameron

Alla fine della Seconda guerra mondiale il manoscritto, conservato a Berlino, era stato allontanato dalla città per paura dei bombardamenti, ed è solo nel 1961 che Vittore Branca venne a sapere che il codice era conservato a Marburg, nella Germania Ovest. Così riuscì a mettersi in contatto con la biblioteca locale e il manoscritto arrivò in prestito in Italia presso la Biblioteca Marciana di Venezia.

Branca lo esaminò insieme al massimo esperto della scrittura boccacciana, Pier Giorgio Ricci, confermando le ipotesi di Chiari: l’Hamilton 90 è un manoscritto autografo di Boccaccio. Nel testo, sempre a Boccaccio si dovevano anche alcuni disegni che rappresentano personaggi di novelle e novellatori.

L'avventura comincia qui

A circa dieci anni di distanza dalla scoperta, Branca ebbe nuovamente bisogno di consultare il codice per completare la sua edizione critica del Decameron, programmata in uscita per l’Accademia della Crusca nel 1976.

Chiese dunque nuovamente in prestito il testo presso la Biblioteca Marciana, ma questa volta gli fu negato. Dopo ripetute richieste di chiarimento, un conservatore della biblioteca di Berlino chiese a Branca di recarsi in Germania, perché insieme avrebbero trovato una soluzione al problema.

Il viaggio a Berlino e la scoperta

L’8 ottobre 1973 Branca partì fiducioso per Berlino. Lì, il bibliotecario Tilo Brandis svelò l’arcano: l’Hamilton 90 era sì conservato a Berlino, ma nella parte della città attualmente sotto la Germania Est. Dopo la Seconda guerra mondiale fu trasferito in una città della Germania Ovest, e lì era rimasto.

Negli anni ’60, quando l’Italia non riconosceva la Germania Est, il manoscritto era potuto arrivare a Venezia per vie ufficiali per poi essere restituito alla Germania Ovest. Ma negli anni Settanta, con l’avvio dei rapporti diplomatici tra l’Italia e la Germania Est, se il manoscritto fosse arrivato in Italia, la Germania Est avrebbe potuto chiederne la restituzione per vie ufficiali.

Insomma: una concessione del genere avrebbe potuto causare una crisi diplomatica. È qui che Tilo Brandis, con il consenso dell’allora direttore della Staatsbibliothek di Berlino consegnò a Branca il manoscritto, lasciandoglielo portare segretamente in Italia con l’impegno a restituirlo in Italia entro quattro mesi. Come riporta Vittore Branca stesso in un’intervista per il Sole24Ore (16 aprile 2000), queste le parole di Brandis:

«Noi ci prendiamo questa responsabilità perché, al di sopra delle divisioni politiche e delle preoccupazioni amministrative e procedurali, ci rendiamo pienamente conto delle esigenze della ricerca, e particolarmente di quella filologica ed ecdotica sul più importante testo della narrativa della cultura moderna.»

Boccaccio tra pizza e crauti

Branca accettò il rischio di portare segretamente l’Hamilton 90 in Italia senza l’autorizzazione governativa della Germania. Prese il manoscritto – «il più prezioso manoscritto del Trecento europeo» – e lo infilò nella sua borsa, fra le emozioni e la preoccupazione di poter compromettere un testo fragile, vecchio di seicento anni.

Il codice non poteva, per le sue grandi dimensioni, essere inserito in una cassaforte; per questo motivo, Branca chiese al consolato italiano di custodire il manoscritto in massimo riserbo. Il console accettò in cambio di una lezione privata sul Decameron per lui, la moglie e qualche amico intimo.

La lezione fu fatta e Branca ripartì l’indomani per l’Italia. Ecco l’ulteriore sfida del nostro eroe: come attraversare controlli e dogane senza destare sospetto?

Il viaggio in aereo

Doveva scegliere tra metterlo in valigia o portarlo con sé in cabina, ma entrambe comportavano dei rischi. Non pochi bagagli nei viaggi aerei si perdevano, venivano dirottati, danneggiati o finivano nel deposito surriscaldati (una pergamena è sensibilissima al calore); mentre portarlo con sé significava aumentare il rischio di scippi, controlli doganali e valutari, più insistenti sui colli a mano.

Branca alla fine scelse di portarlo con sé, incapace di separarsi dal suo «tesoro, dal miraggio raggiunto con tante ansie e tante pene»; l’Hamilton 90 viaggiò così nella sua borsa, piazzata nello spazio tra il suo sedile e quello di sua moglie.

Un felice epilogo

Arrivato finalmente in Italia, si rese conto di non poter depositare subito il codice in banca: era sabato. Così l’Hamilton 90 fu tenuto per un weekend a spasso tra lo studio di Branca (di giorno) e la camera da letto dei coniugi (di notte).

Il lunedì successivo poté finalmente consegnare il manoscritto alla Biblioteca Marciana e con il consenso della direttrice di allora poté studiare il manoscritto per i quattro mesi a lui concessi, necessari per completare la sua edizione critica.

Il 28 febbraio 1974, Tilo Brandis venne a riprendersi il manoscritto e lo riportò a Berlino, dove tutt’oggi è ancora conservato (qui la versione digitalizzata). L’edizione critica di Vittore Branca fu completata e pubblicata nel 1976, ancora oggi molto letta e studiata. L’edizione fu rivista da Branca nel 1997 e nel 1999.

Fonti

2025-09-22

Il loro grido è la mia voce. Fare poesia a Gaza

Cerchiamo di studiare l’antologia di poesia palestinese pubblicata da Fazi nel…

2025-09-19

STEFANO BENNI: LA PAROLA RIBELLE CHE CI RESTA

Con la morte di Stefano Benni perdiamo uno degli scrittori più ironici e…

2025-06-20

Anatomia della fame

Artisti e pensatori di ogni epoca hanno tentato di dare alla fame un corpo…

2025-06-04

Grammelot: la (non) lingua universale

Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…

2025-06-02

Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani

Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…

2025-04-25

Dobbiamo cancellare gli scrittori fascisti?

Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come…

2025-03-21

Apologia del suicida – Tenco e Pavese

Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…

2025-03-07

OuLiPo: la libertà è sopravvalutata

Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-12-06

Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli

Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…

Autore

-

Il Caporedattore. Classe '00 come la farina. Laureato in Filologia moderna. Mamma dice che sono carino.

Visualizza tutti gli articoli