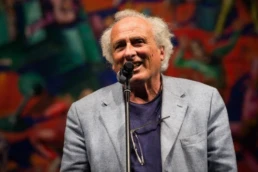

Con la morte di Stefano Benni perdiamo uno degli scrittori più liberi, ironici e visionari della letteratura italiana. Ma ci resta la sua lingua infetta, e non è poco.

Quando muore chi ha inventato parole, restano i silenzi di chi non sa usarle

Stefano Benni è morto. Lo ha annunciato il figlio con una frase bellissima, quasi una preghiera laica: “Leggete ad alta voce i suoi libri. Voglio che ci sia una grande risata.” E allora partiamo da qui: da un’eredità che non sta solo nelle opere, ma nella voce. Benni non è stato uno scrittore come gli altri, e nemmeno un semplice umorista. Era uno che con le parole ci faceva a botte, ma senza prenderle mai.

Le prendeva, invece, dalle istituzioni, dalle élite culturali, dai critici impolverati. Se ne fregava: lui scriveva. E scriveva in un modo che nessun altro ha saputo replicare. Non elegante, non classico, non scolastico: libero.

Più vicino a un jazzista che a un accademico, più alchemico che logico. Il suo talento era quello di scatenare un mondo, surreale, deformato e irresistibile, dove i bar diventano templi, i baristi sacerdoti, i mostri politici ridicoli, e perfino la morte può fare una battuta.

Satira come lotta, umorismo come resistenza, parole come armi

Nel mare piatto della narrativa italiana, Stefano Benni era una tempesta tropicale. Ogni suo libro sembrava scritto per mettere a disagio qualcuno: il potere, la televisione, la scuola, la pubblicità, la politica.

Ma non con l’indignazione dei moralisti. Con la satira. Quella vera. Quella che ti fa ridere e poi, due secondi dopo, ti senti un po’ stronzo per aver riso.

Quella che non fa sconti nemmeno ai buoni. Bar Sport, il suo primo grande successo, è uno zoo antropologico italiano: un mondo in miniatura, comico e crudele, dove tutti siamo ridicoli ma mai innocenti. Con Terra! ha anticipato distopie oggi non più tanto lontane. In Baol, ha creato una mitologia del linguaggio in un regime che lo censura.

Perché questo era Benni: uno che della lingua faceva materia narrativa e arma politica. Non a caso, aveva rifiutato un importante premio letterario per protestare contro i tagli alla cultura. Non a caso, ha sempre scritto per il pubblico e mai per il plauso. Era uno che usava le parole come molotov, e leggerlo significava stare in prima linea in una guerra tra il conformismo e la fantasia.

Un lessico famigliare fatto di neologismi, creature impossibili e riflessioni vere

Stefano Benni non ha solo scritto storie. Ha inventato un linguaggio. Un lessico famigliare parallelo, un dialetto poetico dove convivono termini nuovi, ritmi jazzati, scorci comici e struggimenti lirici. Il suo stile, come lui, non stava mai fermo.

I personaggi dei suoi romanzi: maghi disillusi, ragazzini incazzati, creature mitologiche, intellettuali smarriti, si muovono in mondi che sembrano irreali ma sono solo più sinceri del nostro. E proprio per questo, funzionano. In Elianto, la malattia è una metafora del potere. In Saltatempo, il viaggio nel tempo è il pretesto per guardare con malinconia la disillusione politica.

In La compagnia dei Celestini, il gioco si fa ideologia, e l’ironia diventa atto d’accusa. Ogni romanzo è un’allegoria travestita da favola, un colpo di genio mimetizzato da parodia. Ma dietro ogni risata, c’è la vertigine di una verità. Per questo Benni non è mai stato solo un autore “comico”: era politico nel senso più nobile, senza retorica. Scriveva per raccontare il disincanto, senza mai perdere la voglia di incantarci.

Ciao, Benni

Forse Benni non entrerà mai davvero nei manuali di letteratura accademica. Troppo anarchico, troppo pop, troppo contaminato. Ma chi se ne frega.

È stato letto da milioni di persone, generazioni intere cresciute con Bar Sport sotto il braccio e Margherita Dolcevita nel cuore. Ha parlato agli adolescenti come ai cinquantenni, ai sognatori come ai cinici. E oggi, che è morto, quello che ci manca non è solo la sua scrittura. È la sua voce.

Quella che ti diceva che sì, puoi ridere anche se sei incazzato. Che puoi usare parole nuove anche se nessuno le capisce. Che puoi essere colto senza fare lo snob. Quella voce che adesso tocca a noi far sopravvivere. Leggendo, ad alta voce, con qualcuno vicino.

Facendoci una grande risata. Come lui avrebbe voluto. E come noi abbiamo bisogno di fare.

2025-08-22

Vittore Branca: lo studioso che “rapì” il Decameron

Il Decameron è stato oggetto nel Novecento di un’avventura singolare che ha…

2025-06-20

Anatomia della fame

Artisti e pensatori di ogni epoca hanno tentato di dare alla fame un corpo…

2025-06-04

Grammelot: la (non) lingua universale

Il grammelot: un non linguaggio capace di farsi comprendere da tutti.…

2025-06-02

Premio Strega: il più alcolico dei premi letterari italiani

Tra libri, figuracce ministeriali e il liquore giallo fluo: tutto quello che…

2025-04-25

Dobbiamo cancellare gli scrittori fascisti?

Un viaggio tra ideologia, poesia e memoria in occasione del 25 aprile. Come…

2025-03-21

Apologia del suicida – Tenco e Pavese

Un autore che si toglie la vita non è solo questo. Da Tenco a Pavese, ampliamo…

2025-03-07

OuLiPo: la libertà è sopravvalutata

Per l’OuLiPo, le regole non soffocano la creatività, la esaltano: ogni vincolo…

2025-02-07

Il romanzo è morto (o si sta evolvendo?)

Dai racconti su Instagram ai romanzi in stile social: il web sta cambiando la…

2024-12-06

Poema a fumetti: Orfeo ed Euridice sui Navigli

Dino Buzzati vive il Sessantotto con insofferenza. In realtà è in perfetta…

2024-11-11

Elena Ferrante è un uomo? Non lo so, Rick

Alcuni studi ritengono che dietro Elena Ferrante ci sia un uomo, ma ci sono…