Visto che ormai non si parla d’altro, credo sia giunto il momento di affrontare il genocidio da un punto di vista prettamente giuridico.

Nozioni preliminari

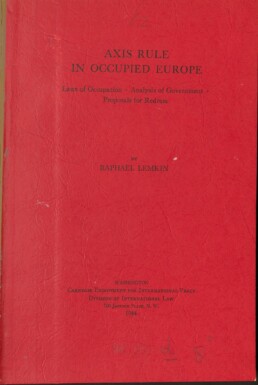

Partiamo dall’etimologia. Siamo portati a pensare che il termine derivi dal greco e dal latino. Niente di più falso: la parola genocidio è stata coniata solo nel 1944 da Raphael Lemkin, giurista ebreo polacco, scampato all’olocausto. La parola infatti compare per la prima volta nel suo “Axis Rule in Occupied Europe”. Queste prime righe puoi usarle per corroborare le tue tesi. O anche per fare lo/la splendido/a fuori al bar.

Prima di tuffarci in un po’ di sano tecnicismo – colpa tua che hai cliccato sul link, non mia – faccio una piccola precisazione. Il diritto internazionale è leggermente diverso dal diritto dei singoli Stati: non essendoci un organo centrale (non lasciarti fuorviare dall’Onu), si basa su norme consuetudinarie – e quindi non scritte – e su norme convenzionali, i trattati. Ora, puoi ben immaginare che le norme consuetudinarie vengano spesso violate. Tra queste però c’è un piccolo gruppetto di norme che chiamiamo diritto cogente o ius cogens, che per definizione sono inderogabili, inviolabili.

Il crimine di genocidio fa parte di questo simpatico gruppo insieme al principio di autodeterminazione dei popoli, divieto di uso della forza, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Cos’è il genocidio?

Partiamo proprio dall’art. 1 della Convenzione di New York del 1948 sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio:

«The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish».

Per quelli meno studiati:

«Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire».

Quindi, che sia in tempo di pace o in tempo di guerra, non sognarti di perpetrare un genocidio perché tutti gli Stati firmatari possono perseguirti.

Ovviamente ti tocca leggere qualche altra nozione. L’art. 2 elenca i requisiti necessari per integrare il crimine di genocidio. Quanto a quelli oggettivi abbiamo:

- uccisione di membri del gruppo;

- gravi lesioni, fisiche o mentali, di membri del gruppo;

- imposizioni di condizioni di vita volte a provocare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo;

- imposizione di misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;

- trasferimento forzato dei bambini del gruppo a un altro;

Come requisito soggettivo, è richiesto che l’autore realizzi una di queste condotte con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale, perché tale. In sede di giudizio, quindi, deve emergere chiaramente che l’autore agisca con lo specifico intento di arrivare alla distruzione con le proprie condotte criminose. Non basta quindi semplicemente uccidere e distruggere ma bisogna dimostrare questo pensiero.

D’altro canto però non è necessario che il genocida annienti totalmente il gruppo: è sufficiente che l’intento genocidario sia rivolto anche verso una parte soltanto del gruppo.

Come si procede?

Seguendo sempre la Convenzione di New York del ‘48, sul genocidio possono giudicare sia i Tribunali nazionali del luogo dov’è commesso il fatto sia il tribunale penale internazionale riconosciuto dalle parti in conflitto.

Ora, quando si parla di processi per genocidio, verrebbe da pensare a Norimberga e Tokyo. Tuttavia – e spero che questa precisazione sia pleonastica – prima del ‘48 non era stato ancora giuridicamente codificato.

I primi e classici esempi che possono farsi, invece, sono i Tribunali speciali per la Jugoslavia e per il Ruanda, istituiti ad hoc per queste due nazioni, e che hanno prodotto numerose sentenze di condanna rispettivamente per i fatti di Srebenica e per il genocidio dei Tutsi.

La Corte penale internazionale, la massima corte internazionale penale, non ha invece mai pronunciato una sentenza di condanna per crimine di genocidio.

Gaza

Abbiamo visto un po’ di teoria, ma quindi perché ancora non c’è stata alcuna conseguenza giuridica per la situazione a Gaza?

Se hai letto i paragrafi precedenti – se non l’hai fatto vengo a prenderti sotto casa – puoi immaginare come non sia per niente facile dimostrare gli stati soggettivi, i pensieri.

Non è facile, insomma, dimostrare l’intento genocidario anche quando i fatti sembrano andare in quella direzione. Ahimé, questo è uno dei lati brutti brutti brutti del diritto.

Vediamo quindi a che punto è la giustizia internazionale. Da un lato, il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha denunciato Israele davanti alla Corte di giustizia internazionale per violazione proprio della Convenzione di New York del ‘48. Questi procedimenti, come puoi immaginare, sono molto lenti: poche settimane fa la corte ha differito al gennaio 2026 il deposito del contro-memoriale di Israele. Insomma, ci sarà ancora molto da aspettare.

Su un altro versante, invece, la Corte penale internazionale il 21 novembre 2024 ha emesso un mandato d’arresto per Netanyahu e Yoav Gallant (ex ministro della difesa), per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi, almeno, dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024. Tutto qui? Beh, almeno per ora sì, perché la CPI non è dotata di una propria forza di polizia in grado di eseguire il mandato e, quindi, l’esecuzione è rimessa ai singoli Stati firmatari del Trattato di Roma del ’98. In altre parole, giusto per fare un esempio, se Bibi si recasse in Italia, in Francia o in Spagna potrebbe essere arrestato e condotto a L’Aja, dove ha sede la corte.

Questi sono i due principali procedimenti attivi. E quindi mentre quello che riguarda proprio il genocidio andrà sicuramente per le lunghe, quello che invece potrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – più snello riguarda non già il genocidio ma altri crimini internazionali, seppur gravissimi.

Insomma, il diritto internazionale è complesso, delicato, e quindi ci sarebbe ancora ancora e ancora da parlare, ma Gabriele il direttore magnifico mi pone sempre un freno.

Veniamo quindi alla conclusione. Quando ci catapultiamo in una riflessione giuridica molto spesso ignoriamo che il diritto vuole il suo linguaggio e questo, inevitabilmente, comporta il dover fare i conti con procedimenti lenti e complessi, che spesso ci portano a conclusioni diverse da quelle che ci aspettiamo.

2025-09-17

Hai notato che non fotografano mai le manette?

Se hai mai visto un post su Instagram riguardante un arresto, avrai notato che…

2025-08-18

Divieti fantastici e dove trovarli

In alcuni paesi d'Italia ci sono dei divieti... singolari. Ecco una selezione…

2025-05-28

Il referendum: una botta di… quorum

È arrivato il momento di affrontare il fattore quorum nei referendum: perché…

2025-04-14

Biancaneve abusiva: rischia la galera?

Biancaneve fugge nel bosco, trova una casa e se ne appropria. Sai cos'è questo?…

2025-03-24

Femminicidio: un nuovo reato non ha senso

Il nuovo disegno di legge del Governo prevede l’ergastolo per chi uccide una…

2025-02-21

Il diritto internazionale serve più che mai

Tra guerre, tensioni diplomatiche e mandati respinti, il diritto internazionale…

2025-01-10

Niente più disoneste (Belgium’s version)

Mentre sui social spopolano i meme su “disonesti/e”, il Belgio riconosce ai…

2024-12-10

Ergastolo: un problema di coerenza

L' ergastolo: un istituto che ha sempre generato accesi dibattiti. È…

2024-11-25

Nuovo Codice della Strada: ma siamo seri?

Con le ultime modifiche al Codice della Strada, l'Italia sceglie nuovamente di…

2024-11-12

God save America(ns)

Denunce, Vip, sparatorie, tensioni… No, non è una sommaria descrizione della…

Autore

-

Ho 24 anni e studio giurisprudenza. Mi piacciono la filosofia del diritto, la politica e la pizza würstel e patatine. Ah sì, mi piace anche scrivere.

Visualizza tutti gli articoli