Il mondo dell’editoria cambia a ritmo di reel: se non vendi in due settimane, sei già vecchio. Ma che fine fa l’autore in questo mercato iperconnesso?

La nuova editoria ha fretta

Presentazioni, firmacopie, festival e maratone social. Oggi un autore non ha il tempo di essere, deve subito apparire. L’editoria contemporanea, schiacciata sotto il peso degli algoritmi e della velocità da social media, brucia tutto in pochi giorni. Se il tuo libro non “performa” in due settimane, forse non esisterà mai davvero, o meglio: l’algoritmo lo condanna all’invisibilità. Il tuo libro è uscito ieri? Allora hai tempo fino a venerdì prossimo per convincere il mondo a leggerlo. Poi, ciaone. Passa il prossimo.

Perché oggi il destino di un romanzo, di un autore, dell’intera filiera editoriale sembra essere legato a doppio filo alla performance digitale. In questo scenario, la promozione diventa obbligatoria, non più una scelta. Lo scrittore che non si mostra, non vende. E se non vendi, sei fuori. E se sei fuori, chi ti legge? Non si parla solo di vendite, ma di attenzione. In un mondo dominato dai social e da contenuti veloci, la soglia di attenzione è collassata.

Il lettore non ha più tempo – o forse voglia – di scoprire lentamente una storia. Preferisce che sia il feed a proporgliela, che TikTok gliela riassuma in un reel, che qualcuno pianga in video spiegando perché quel libro “gli ha cambiato la vita”. Ma se non ci arriva così, quel libro rischia di restare solo un codice ISBN.

Da qui parte la frenesia delle presentazioni. Un tempo, erano un’occasione preziosa per incontrare i lettori, raccontare qualcosa in più dell’opera, instaurare un rapporto umano. Oggi sembrano diventate una forma di sopravvivenza editoriale. Appena il libro esce, l’autore viene catapultato in un tour de force fatto di firmacopie, eventi, interviste, dirette su Instagram, stories da condividere, tag da ripostare. Un circo necessario, ma sempre più performativo. Un paradosso: per essere letti, bisogna smettere di scrivere e iniziare a vendersi. E la cosa più inquietante è che molti autori non lo mettono nemmeno più in discussione.

Dai social al salotto: il marketing fa l’autore

Il dibattito è vivo da sempre, ma oggi forse ha toni più accesi: l’autore non è più un autore, ma un testimonial di se stesso, un contenuto ambulante, una figura pubblica da consumare, più che da leggere. Un personaggio social che si divide tra dirette Instagram e tour nei centri commerciali. Deve piacere. Deve esserci. Deve essere simpatico, possibilmente telegenico, ironico, con un profilo Instagram curato, e magari anche un cane carino.

Perché oggi vendi più con un bel cucciolo che con un congiuntivo ben piazzato. Inseguendo l’algoritmo, il rischio che l’identità letteraria si svuoti per adattarsi al marketing è alto. Certo, le presentazioni aiutano. Incontrare il pubblico è bello, utile, umano. Ma siamo sicuri che sia ancora una possibilità, e non piuttosto un obbligo di carriera? Se presenti tanto e ovunque, allora forse vali qualcosa. Ma se sei timido, se non ti va di esporti, se preferisci scrivere piuttosto che metterti in vetrina, beh… fatti tuoi.

In fin dei conti i dati parlano chiaro: oltre il 70% dei giovani lettori scopre un libro sui social. Le case editrici investono sempre più in influencer, booktoker e promozioni digitali. Ma questa strategia sta modificando la scrittura stessa. Si pubblicano libri pensati per essere facilmente “instagrammabili”, con citazioni che funzionano bene come caption, con copertine adatte a spiccare in un video?

Ci tengo ad essere chiara: i social non sono il male assoluto. Hanno democratizzato l’accesso alla cultura, hanno dato voce a chi non l’aveva, hanno portato libri in mano a chi non entrava in libreria da anni.

Ma il rischio, oggi più che mai, è quello di una standardizzazione narrativa. Il canone sembra lo decida TikTok, non più la critica. E il tempo della letteratura – che è per definizione lento, fatto di sedimentazioni, riletture, si trova a cozzare con l’immediatezza compulsiva dello scroll.

Un canone accelerato: e se a decidere fossero TikTok e Instagram?

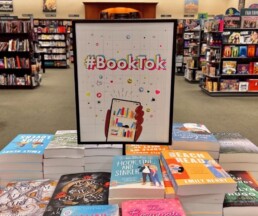

Il fenomeno BookTok ha ribaltato il mercato editoriale: titoli fuori catalogo sono tornati in classifica, autori morti hanno venduto più di quelli vivi.

Nella storia della letteratura ci sono fior di autori che in vita hanno venduto meno di un detersivo per piatti, e poi sono diventati fenomeni planetari. Kafka, ad esempio, o Tolstoj, che dovette aspettare di farsi crescere la barba fino ai piedi prima di vedere un po’ di gloria. Emily Dickinson era considerata una reclusa stramba che scriveva robette strane, e Van Gogh, per guardare anche al mondo dell’arte, non ha venduto una cippa, e oggi c’è gente che si fa selfie con le sue pennellate a colpi di filtri Instagram. Che vuoi farci, la postumità è il nuovo marketing.

Basta un video da un milione di views e la macchina si mette in moto. Il libro diventa virale, rientra nei radar degli algoritmi, i magazzini si svuotano. In Italia, qualcosa di simile sta accadendo.

Allora la domanda non è solo: “chi detta il canone?”, ma anche: “che cosa siamo disposti a sacrificare per piacere all’algoritmo?”. Forse dovremmo accettare che non tutto debba essere virale. Che un libro possa fallire il primo mese, ma diventare fondamentale dieci anni dopo. Che l’autore possa scegliere di non mostrarsi, e restare comunque un autore. E che il lettore, ogni tanto, possa ancora perdersi in una pagina lunga, senza interruzioni, senza lucine, senza like.

Se c’è una sfida oggi per l’editoria, è proprio questa: riconquistare il tempo. Restituire al libro la sua dimensione umana, non algoritmica. Non è nostalgia, è sopravvivenza culturale.

2025-10-03

Tecnobarocco: i nuovi linguaggi del Vaticano

La santificazione di Carlo Acutis è la punta dell'iceberg del nuovo clima…

2025-09-08

Lingua dei Segni Nicaraguense: la Rivoluzione dei sordi

Anni ’80 in Nicaragua: i sordi accedono all’istruzione e nasce dal nulla la…

2025-09-05

L’origine dell’uomo performativo

Una nuova specie che vive tra matcha, cuffie a filo e tote bag: l'uomo…

2025-08-25

2052: l’Occidente non esiste più

Alla luce del meeting in Alaska tra Trump e Putin, l’Occidente non esiste più.…

2025-08-01

“Mamma, papà, sono in televisione!”: il personal brand

Cosa hanno in comune Chiara Ferragni, Elon Musk e Pippo Baudo? Non il conto in…

2025-07-28

Lingua italiana: perché dici “feedback” invece di “parere”?

Cosa c’entrano i boomer, i social e i neologismi con la paura che l’italiano…

2025-07-25

La Pimpa fa politica

La Pimpa, da icona infantile a simbolo politico ironico e nostalgico, diventa…

2025-06-18

La propaganda (spiegata con un trend)

Anche il rifiuto è propaganda: ogni scelta ci inserisce in un sistema. Siamo…

2025-05-26

Eurovision o Risiko? L’arte è politica

L'Eurovision è l'esempio di come arte e politica si intrecciano. Vince chi sa…

2025-05-22

Piangere al novantesimo: la lotta del tifoso

Il calcio smuove gli animi, provoca forti emozioni e a volte fomenta delle vere…

2025-05-19

Papa Leone XIV è davvero laureato in matematica?

Il nuovo Papa ha un Bachelor Degree in matematica... ma precisamente, cosa vuol…

2025-04-24

Parla come mangi: i dialetti ci dicono chi siamo

I dialetti italiani custodiscono secoli di cultura, tra poesia, teatro e…

2025-04-04

Linguaggio inclusivo: la grammatica può cambiare il mondo?

Linguaggio inclusivo, neutro, gender-sensitive: la lingua può davvero cambiare…

2025-03-03

Telefonate… geopolitiche: Russia, USA, Europa, Cina

Dalle telefonate con Putin alla trappola a Zelensky, Trump si è preso la scena…

2025-02-28

Linguistica e AI: chi comanda davvero?

L’IA è un’enciclopedia turbo, ma senza di noi resta muta. La linguistica è il…

2025-02-17

Articoli scientifici? Roba da gatti!

Fisica quantistica e gatti? Sì: F.D.C. Williard, un siamese, ha ben due…

2024-12-20

DanDaDan, UFO e fantasmi: l’ossessione per l’ignoto

Gli UFO stimolano il nostro immaginario dagli anni '50. Lo sa bene DanDaDan,…

2024-11-19

Il brevetto che ci ha svegliati: nasce l’espresso italiano

19 novembre 1884: un torinese registra il brevetto che avrebbe reso la caffeina…