Cuori che battono a batteria, reni collegati a macchine e stampanti 3D che costruiscono tessuti: no, non è Blade Runner, è medicina del presente.

Di cosa parliamo?

Se pensi alla parola “organo artificiale”, la mente corre subito a un film di fantascienza anni ’90: pazienti collegati a macchinari che sembrano usciti da un’officina meccanica e un medico che sembra aver fatto un master direttamente dal dottor Frankenstein – sì, proprio quello dei film, quello che assemblava pezzi e poi dava la scossa. In realtà, no: qui non parliamo di horror, ma di dispositivi (più o meno tecnologici, più o meno futuristici) che hanno lo scopo di sostituire o supportare la funzione di un organo umano che non ce la fa più a fare il suo lavoro.

Per dirla in modo un po’ più accademico, l’International Federation for Artificial Organs li definisce come “dispositivi capaci di sostituire temporaneamente o permanentemente la funzione di un organo, imitando quella naturale e mantenendo la vita del paziente.” Quindi niente raggi laser o circuiti che lampeggiano: più spesso parliamo di pompe, membrane, filtri, elettronica e… un sacco di test clinici.

Esempio... magari anche simpatico

Dopo la definizione più “ufficiale”, è ora di sporcarci un po’ le mani con esempi concreti. Perché ok le parole altisonanti, ma alla fine a noi interessa capire: come funziona davvero un organo artificiale?

Facciamo l’esempio più iconico: il cuore artificiale. C’è chi se lo immagina come un motore da Formula 1 che batte a 2000 giri al minuto, ma la realtà è molto meno scenografica e molto più ingegneristica. Si tratta di una pompa meccanica che mantiene in circolo il sangue: due camere che spingono e rilasciano, membrane che si muovono, e valvole che regolano il flusso, un po’ come una versione hi-tech della pompa da giardino. Solo che invece di azalee e ortensie, qui annaffiamo… beh, tutto il corpo.

Tecnicamente, il modello più famoso è il Total Artificial Heart (TAH), sviluppato da aziende come SynCardia: un dispositivo che sostituisce entrambi i ventricoli del cuore e che può sostenere il paziente per mesi (in alcuni casi anni) in attesa di un trapianto. Non stiamo parlando di fantascienza: nel 1982 il dottor Barney Clark fu il primo a riceverne uno, vivendo per 112 giorni con un cuore totalmente artificiale.

Oggi i dispositivi sono molto più avanzati e compatti, e vengono collegati a batterie esterne che il paziente porta con sé, tipo zaino super tecnologico.

Un altro esempio, molto meno citato ma diffusissimo, è la dialisi. Non si impianta, è vero, ma rientra a pieno titolo nel concetto: una macchina che filtra il sangue, eliminando tossine e liquidi in eccesso quando i reni decidono di scioperare a tempo indeterminato. È una specie di “lavaggio a ciclo continuo” del corpo, e sebbene oggi sia routine, rimane uno dei primi esempi di organo artificiale realmente entrato nella vita quotidiana di milioni di persone.

Da quando si è iniziato a parlare di questo argomento?

Il fascino dell’“organo artificiale” non è roba recente. Già nel dopoguerra c’era chi sperimentava i primi cuori meccanici (con esiti spesso tragici, ma si sa: ogni scienziato un po’ visionario ha un cassetto pieno di prototipi che non racconterà mai ai nipoti).

Il salto vero è arrivato tra gli anni ’60 e ’80, quando la tecnologia dei materiali e l’elettronica hanno iniziato a permettere cose che prima sembravano pura fantascienza. Nel frattempo, la medicina non si accontentava più di “curare i sintomi”: voleva sostituire l’organo malato, anche solo temporaneamente, in attesa di un trapianto.

Che figure coinvolge e come si crea un organo artificiale?

Dopo aver visto come, tra gli anni ’60 e ’80, la medicina abbia iniziato a puntare a sostituire gli organi malati invece di limitarsi a curarne i sintomi, entra in gioco la parte più “nerd” della faccenda: come si costruisce davvero un organo artificiale. Perché, credimi, non è come creare un Lego gigante con la stampante 3D: qui servono squadre interdisciplinari degne di una missione spaziale. Ingegneri biomedici, medici, chirurghi, biologi, chimici dei materiali e perfino avvocati – perché tra brevetti, certificazioni e trial clinici la burocrazia è quasi più lunga della ricerca stessa.

Il processo, a grandi linee, si sviluppa così:

- Progettazione funzionale:tutto parte da un’idea chiara, ad esempio sostituire una valvola cardiaca o creare un polmone artificiale. Gli ingegneri devono tradurre la funzione biologica in un design meccanico o bioelettronico, pensando a flussi, pressioni, resistenze e tempi di ciclo. Non basta che l’oggetto “funzioni”: deve replicare fedelmente la fisiologia senza creare problemi collaterali, tipo coaguli di sangue o danni tessutali.

- Scelta dei materiali:qui entra in scena la chimica dei materiali e la biologia. Si cercano polimeri, leghe metalliche o tessuti bio-ingegnerizzati che siano biocompatibili, cioè accettati dal sistema immunitario umano, resistenti alla fatica meccanica e al degrado. Per esempio, nei cuori artificiali si usano membrane in polyurethane medicale, valvole in titanio o politetrafluoroetilene (PTFE) – materiali che possono resistere a milioni di cicli di pompaggio senza rompersi.

- Sperimentazione preclinica:prima di arrivare sull’essere umano, ogni organo passa attraverso test in vitro (cioè in laboratorio, in provetta o su macchine che simulano pressione e flusso sanguigno) e in vivo, solitamente su animali di laboratorio. Si valutano la sicurezza, la funzionalità, la risposta immunitaria e la durata nel tempo.

- Trial clinici:solo dopo anni di test si passa ai pazienti. Qui ogni fase è rigidamente regolamentata: studi di fase I (sicurezza), fase II (efficacia) e fase III (confronto con standard terapeutici). Il tutto può durare decenni, perché la vita di una persona non può essere affidata a un prototipo di laboratorio.

Risultato: ogni organo artificiale che arriva in ospedale è il frutto di anni di ingegneria, scienza e pazienza quasi monastica. Non esattamente la velocità di una start-up che lancia un’app in sei mesi…

Stato dell'arte: mondo vs Italia

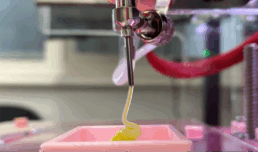

Nel mondo, i progressi sono enormi: esistono già cuori artificiali totalmente impiantabili, fegati bioartificiali in fase di sperimentazione, polmoni stampati in 3D che stanno facendo le prime “prove generali”.

In Italia non siamo certo rimasti a guardare. Ci sono eccellenze nei trapianti, laboratori di bioingegneria di alto livello e progetti finanziati dall’UE. Certo, forse non abbiamo ancora la Silicon Valley della medicina rigenerativa, ma non mancano cervelli (e mani) che lavorano su progetti ambiziosi. Per esempio, siamo molto forti nella ricerca sulla stampa 3D di tessuti e protesi personalizzate, un passo intermedio fondamentale per arrivare a organi interi.

Un esempio concreto è il progetto IBRIS (Innovative BioRobotic artIficial organS), finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza, che mira a sviluppare una nuova generazione di organi artificiali impiantabili, combinando robotica, biomateriali e tecnologie avanzate. Questo progetto coinvolge istituzioni di ricerca di eccellenza come la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università di Pisa e l’Università di Firenze, e rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di organi artificiali funzionali e sicuri per i pazienti.

Prospettive future

E qui la fantasia può correre. Nel breve termine, si punta a rendere gli organi artificiali sempre più compatti, sicuri e duraturi. Nel medio-lungo termine, si sogna la bioingegneria dei tessuti: cioè non solo macchine che sostituiscono funzioni, ma veri organi creati in laboratorio partendo da cellule staminali. In pratica: il “pezzo di ricambio” fatto su misura per te.

Ovviamente non mancano i dilemmi etici: chi avrà accesso a queste tecnologie? Quanto costeranno? E, domanda non banale: quando smettiamo di essere “noi” e diventiamo “noi + hardware”? Ma questo, forse, è materiale per un altro articolo…

2025-10-01

IgNobel: Il Nobel Tamarro

gli Ignobel sono esattamente ciò che immagini: la parodia dei Nobel veri e…

2025-09-26

Allacciare le scarpe ai fisici

Allacciarsi i lacci delle scarpe con una sola mano, bendati e sotto la pioggia:…

2025-09-12

DNA e Pompei: la memoria della cenere

l DNA riporta in vita Pompei: dai calchi di Fiorelli alle nuove analisi…

2025-08-29

Sinusoidi ovunque: viaggio nella mente di Fourier

Cosa lega il principio di indeterminazione di Heisenberg, le AirPods e un…

2025-08-08

Le mail spam a 3km da te

Addentriamoci in uno degli enigmi più fastidiosi dell’era digitale: le mail…

2025-07-21

Gatti e multiversi: interpretare la fisica

Tutta la fisica è interpretabile? Oggi parliamo di fisica classica,…

2025-07-04

Tazze, ciambelle e topologia

Dalle tazze che diventano ciambelle alle cariche elettriche conservate, la…

2025-06-23

Decifrare Alan Turing: tra mito e realtà

In occasione del compleanno di Alan Turing, cogliamo l’opportunità per fare…

2025-06-18

Perché allattano solo le femmine?

Ho un dubbio che mi assilla: perché solo le femmine allattano? Facciamo un…

2025-05-13

BAMBINI DA LABORATORIO

He Jankui, un biofisico cinese, ha sperimentato la modifica genetica sugli…

2025-04-30

Sophie Germain: la “Mulan” di Gauss

Il 30 aprile festeggiamo il compleanno di Gauss: quale occasione migliore per…

2025-04-16

Perché non riusciamo a sconfiggere l’HIV?

I virus non sono tutti uguali, ed alcuni di loro possono essere molto…

2025-04-06

Ho la testa tra le quadriche

Uno splendido viaggio matematico nel mondo delle quadriche in pieno spirito…

2025-04-02

Evo: giocare a scacchi con la genetica

L’IA evolve rapidamente: Evo 2 analizza il DNA, prevedendo mutazioni genetiche,…

2025-03-27

Tu sai studiare la Matematica?

Molti studenti imparano formule matematiche come fossero filastrocche. Testiamo…

2025-03-14

IL PI GRECO (NON) È UNA COSTANTE

II pi greco non vale sempre 3,14... Esistessero altre geometrie che influenzano…

2025-02-23

Er compleanno de Steve Jobs

In una classe di 23 persone la probabilità che due festeggino il compleanno lo…

2025-01-20

Chi taglia i capelli al barbiere?

Le domande esistenziali sono tante, ma la più importante è: "Chi taglia i…

2024-12-17

Equazioni di Maxwell: arte contemporanea

Cosa accomuna le equazioni di Maxwell e l'arte astratta? Entrambe sempre più…

2024-12-09

Un robot per amico: l’AI e le sue creature domestiche

L'AI riempie le mura domestiche nelle vesti di "coinquilina". Che tipo di…

2024-12-03

SMS: bei tempi… o forse no

Non facciamoci ingannare dalla nostalgia: gli SMS sono uno strumento…

2024-11-26

Safety Tutor: un motivo (in più) per odiare la matematica

Dietro le multe per eccesso di velocità si nasconde il teorema di Lagrange. Un…

2024-11-21

Smentire Omero con la fisica

Il fisico irlandese Samuel Haughton ha studiato il modo più efficace per…

2024-11-18

Gratta e Vinci: come diventare poveri

I Gratta e Vinci sono croce e delizia di molti italiani. Ma davvero ti…