Inutile presentare la sitcom The Big Bang Theory, ne avrai sentito parlare anche se tu e la fisica siete su due rette parallele distinte. E quasi sicuramente avrai visto qualche puntata, o per esempio conosci l’odio che Sheldon nutre per gli ingegneri. Ecco, proprio a proposito di questo c’è una puntata in cui l’iconico fisico nerd riempie di domande il suo amico ingegnere Wolowitz per testare la sua intelligenza: tra le tante gli chiede quale sia l’interpretazione più corretta della meccanica quantistica. Wolowitz risponde sostenendo che sono tutte sostanzialmente equivalenti (anche se Sheldon preferisce quella a molti mondi). E che vor di?

Cosa significa interpretare?

Interpretare poesie non era la tua attività ricreativa preferita al liceo vero? E tantomeno non lo era risolvere problemi di fisica, giusto? Quindi se ora ti dicessi che c’è un modo di combinare l’interpretazione alla fisica mi manderesti a quel paese. Ti chiedo di darmi una possibilità però, c’entrano i gatti e la possibilità di vivere in un multiverso. A chi non piacciono queste cose?!

La definizione che dà la Treccani di interpretare è

Più genericamente, capire e spiegare tutto ciò che è espresso o raffigurato in forma simbolica, con segni convenzionali, o comunque con mezzi non accessibili a tutti.

In questo senso, se ci pensi, tutta la fisica è interpretabile, perché piena di simboli non accessibili a tutti. In effetti, quando il prof ti diceva che era importante capire la situazione fisica del problema prima di metterti a fare calcoli non aveva tutti i torti. Capire la situazione fisica del problema vuol dire interpretarlo; allo stesso modo ottenere un determinato risultato in forma matematica esige una riformulazione, banalmente, a parole.

L’interpretazione (anche in fisica) testimonia la costante esigenza che abbiamo, nonostante la massima efficacia del linguaggio matematico, di esprimerci con le parole che usiamo tutti i giorni, non proprio nello stesso modo con cui diresti a tua nonna che oggi vuoi la carbonara ma quasi.

L’interpretazione diventa la parafrasi di una determinata teoria fisica, una teoria sulla teoria, o per dirla in modo filosofico, una metateoria. Se nella teoria in sé abbiamo solo formule e simboli, nella metateoria abbiamo parole che li descrivono. Le parole chiave dell’interpretazione di certi fenomeni che vedremo oggi sono determinismo, indeterminismo e sottodeterminazione.

I fisici sanno prevedere il futuro

Quando si fa filosofia della fisica, due sono le correnti più gettonate per dire perché le cose funzionano così, e non in altro modo.

Da una parte abbiamo il realismo strutturale, le cose funzionano così perché la matematica che le descrive funziona così, e dall’altra il realismo scientifico che ci dice che le cose funzionano così per proprietà intrinseche ai fenomeni che si stanno studiando.

Io che ho un fetish più accentuato per la matematica ti dico che il determinismo, interpretazione di tutta la fisica classica, getta le sue basi sulla matematica con cui la fisica classica è formulata; e che matematica è? Insiemi di equazioni in cui compaiono principalmente il tempo, la posizione degli oggetti che si stanno studiando e le loro velocità.

Bene, il determinismo ci dice che se sappiamo quando, da dove e con che velocità partono questi oggetti potremo sapere dove saranno e quali velocità avranno in qualunque momento.

La conoscenza futura di uno stato fisico risiede interamente nella conoscenza completa delle sue caratteristiche iniziali. I fisici sanno prevedere il futuro del pallone che calci e fai rimbalzare; che ti aspettavi, che ti prevedessero quando morirai?

E quando la fisica non è classica?

La fisica classica studia oggetti grandi a basse velocità, e seguendo il realismo scientifico potremmo dire che queste caratteristiche naturali di questi oggetti di studio sono il motivo stesso per cui è deterministica. Dirai quindi che se gli oggetti di studio non hanno più certe caratteristiche il determinismo viene a perdersi; in realtà dipende.

Se gli oggetti rimangono grandi ma aumentiamo la velocità entriamo nel mondo della fisica relativistica, e questa è ancora deterministica, se gli oggetti diventano piccolissimi ma le velocità rimangono basse entriamo nel mondo della meccanica quantistica non relativistica, che potremmo dire essere, ad una prima analisi, indeterministica. Lasciamo perdere per ora la fisica che studia oggetti piccoli ad alte velocità.

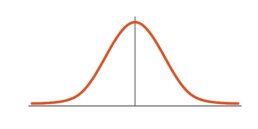

Sì ok, indeterministico è il contrario di deterministico… Ma più precisamente? Immaginiamo di avere un oggetto piccolissimo da studiare, un elettrone per esempio (sempre a bassa velocità!!!), che chiameremo amichevolmente sistema quantistico, e immaginiamo poi di avere uno strumento di misura (non quantistico) per rilevarlo. La conseguenza dell’indeterminismo della meccanica quantistica è che non sapremo l’esito della misura finché non effettuiamo la misura stessa; non c’è più quindi una previsione come in fisica classica, o meglio la previsione è di tipo probabilistico.

Una distribuzione di probabilità che ci descrive dove potrebbe essere l’elettrone prima di andarlo a misurare, ma con certezza lo sapremo solo dopo averlo misurato.

Torniamo ancora alla questione dei realismi. Quello scientifico ci sta dicendo che le dimensioni contano, perché proprio da queste scaturisce l’indeterminismo… non ci piace eh? Andiamo a quello strutturale allora, che invece ci dice che è la matematica la causa di tutta questa probabilità: infatti in meccanica quantistica le cose che studiamo noi non le vediamo mai, non è come la fisica classica dove il pallone che stiamo trattando lo seguiamo in ogni suo movimento.

Tra noi e la particella fa da filtro una cosa chiamata funzione d’onda, quella distribuzione di probabilità relativa alla posizione dell’elettrone di cui ho parlato prima. Piccolo appunto: la probabilità può essere relativa alla posizione come a qualunque altra caratteristica che vogliamo studiare. Insomma, noi non studiamo direttamente l’elettrone, ma questa funzione che fornisce probabilità… ecco perché se dici a un fisico che l’elettrone è come una pallina che ruota attorno al nucleo ti insulta la mamma…

La funzione d’onda è il motivo per cui la meccanica quantistica è anche un po’ deterministica, infatti ne studiamo l’andamento con delle equazioni che hanno la stessa struttura di quelle della fisica classica: date le condizioni iniziali determino univocamente quelle finali.

Se però appunto nella fisica classica studio l’andamento di posizioni, nella meccanica quantistica studio l’andamento di probabilità di posizioni.

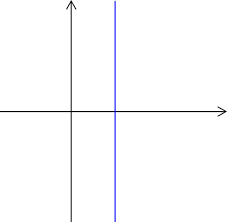

C’è un problema. Prima della misurazione il nostro stato quantistico è così:

Dopo la misurazione è così:

Leggere questi grafici ormai ti è chiaro no? Prima della misurazione abbiamo probabilità di dove l’elettrone possa essere, dopo la misurazione lo troviamo localizzato in un solo punto. Trovare questo punto prima della misurazione è impossibile (ecco l’indeterminismo), a meno che i fisici non comincino a scommettere o giocare d’azzardo. Il problema è l’immotivato passaggio discontinuo e indeterministico da un curva a campana a una retta. Ecco che partono le interpretazioni, tutte pronte a sfilare e a gridarci <<Me! Me! Scegli me!>>.

Gatti o multiverso?

Alcuni fisici hanno reagito a questo passaggio devo dire davvero nel chill. Lo hanno chiamato collasso della funzione d’onda, un’immagine anche piuttosto evocativa che rappresenta, e interpreta quindi, molto bene la differenza tra i grafici. Hanno poi anche paragonato la situazione a un gatto chiuso all’interno di una scatola con una boccetta di veleno che ha il 50% di probabilità di rilasciarlo come di non rilasciarlo. Finché non apri la scatola il gatto è sia vivo che morto, quando la apri collassa in uno dei due stati. I fautori di questa interpretazione non erano certo animalisti.

Questa interpretazione, detta di Copenaghen, può sembrare effettivamente un accettare il problema e non risolverlo. L’interpretazione prevede una ambigua relazione tra sistema quantistico e sistema non quantistico, infatti noi osserviamo l’elettrone (quantistico) con microscopi o altro oggetti (non quantistici). Questo è un problema perché se per esempio volessimo studiare il sistema costituito da elettrone + sistema di misurazione, come dovremmo considerarlo? Quantistico o non quantistico? E ripetendo, di ambiguo c’è anche l’ambivalenza tra determinismo (l’evoluzione della funzione d’onda prima della misurazione) e indeterminismo (il collasso della funzione d’onda dopo la misurazione)

Un’interpretazione che cerca di risolvere il problema è quella detta a molti mondi, romanzata poi in strambe versioni di multiversi e altre fantasticherie un po’ troppo scam.

Per risolvere il problema, l’interpretazione (che diventa così una vera e propria teoria) ipotizza che l’intero universo sia descritto da un’unica funzione d’onda, la funzione d’onda universale; averne una forma matematica definita è praticamente impossibile, ma è facile pensare che sia il risultato di una combinazione di funzioni d’onda più piccole, relative a sottosistemi dell’universo. In questo modo anche il sistema di osservazione avrà una sua funzione d’onda, sarà cioè quantistico. Il sistema elettrone+sistema di misurazione sarà allo stesso modo quantistico, e possiamo deterministicamente studiare l’evoluzione della propria funzione d’onda. La cosa particolare di questa teoria, che poi ne ha ispirato le versione fantascientifiche, è la forma che la funzione d’onda di questo sistema composto ottiene dopo che viene effettuata la misurazione: è infatti combinazione di tutti i possibili esiti della misurazione stessa che la funzione d’onda ci aveva fornita precedentemente. Non c’è più collasso!

Perché dobbiamo scegliere?

Possiamo finalmente dire che Wolowitz risponde correttamente: per quanto abbiano tutte dei loro problemi (sì, anche quella a molti mondi e anche altre di cui non ti ho parlato) data la corrispondenza dei dati sperimentali le interpretazioni sono sostanzialmente equivalenti. Cioè? In qualunque modo tu la voglia vedere, i risultati sperimentali quelli sono, la meccanica quantistica si dimostra funzionante, ed è il motivo anche per cui stai leggendo questo articolo davanti a un piccolo schermo… quindi amen. Questo modo di vedere le interpretazioni, che è a sua volta una interpretazione, si chiama sottodeterminazione teorica. Ma è davvero così corretta.

Un fisico e filosofo della scienza, David Wallace, in un articolo dal nome “The sky is blue, and other reasons quantum mechanics is not underdetermined by evidence” (il cielo è blu, e altre ragioni per cui la meccanica quantistica non è sottodeterminata dall’evidenza) critica fortemente i presupposti di questa visione: i dati sperimentali, l’evidenza. Anche se il cielo è blu questo non ci deve distogliere da scovarne le ragioni, ben più profonde e complesse; anche se la meccanica quantistica evidentemente funziona, non averne i concetti logicamente ben chiari in testa è un problema da risolvere.

Eh no, questo di decidere quale possa essere l’interpretazione più valida non è semplice speculazione filosofica, anzi… Ricordi che ti ho detto di lasciar stare per un momento quella parte di fisica che studia oggetti piccoli che si muovono ad alte velocità?

Si potrebbe chiamare meccanica quantistica relativistica, e per un momento si è fatto e si è studiata, ma poi si è scoperto che non portava da nessuna parte. È stata sostituita con grande successo dalla teoria quantistica dei campi: nella meccanica quantistica non relativistica abbiamo detto che tra noi osservatori e l’elettrone si interpone la funzione d’onda, in questa nuova teoria la concatenazione diventa noi-funzione d’onda-campo-particella. E chi la vede più sta particella ormai. Questa diventa l’eccitazione del campo, un oggetto presente nello spazio che interagisce con altri suoi simili dando luogo essenzialmente a quello che vediamo. Questa dei campi è la teoria di gran lunga più efficace e potente di tutta la fisica, e indovina un po’, del collasso della funzione d’onda e quelle ambiguità tra quantistico e non quantistico non c’è traccia.

Ti dirò più, essendo così universali questi campi è una teoria che starebbe molto simpatica a quella a molti mondi, preferita anche da Wallace nel suo articolo. Finché si rimane nell’ambito della meccanica quantistica non relativistica la scelta dell’interpretazione ci è effettivamente indifferente, ma agli occhi della nuova fisica diventa necessario per assicurarci una coerenza tra teorie.

E quindi?

C’è un’altra definizione che dà la Treccani di interpretare, che ho volutamente ignorato all’inizio dell’articolo e ora riporto:

Intendere e spiegare nel suo vero significato (o in quello che si ritiene sia il significato giusto o più probabile) il pensiero d’uno scritto o d’un discorso il cui senso sia oscuro o dia luogo a dubbi.

Questa definizione non si sposa affatto con l’idea che comunemente abbiamo della fisica, l’olimpo dell’oggettività. Quando parliamo di interpretazioni pensiamo alla letteratura o alla filosofia, infatti gli esempi che dopo questa definizione dà la Treccani sono di autori difficili, modi di dire che possono significare più cose.

Di certo le interpretazioni anche in ambito umanistico hanno dei loro vincoli e non si ha la libertà di dire quello che si vuole su un determinato testo o pensiero; d’altro canto non si può neanche parlare di interpretazioni corrette e interpretazioni sbagliate, piuttosto di interpretazioni plausibili. Ed è quello che analogamente succede nella moderna filosofia della scienza, che non accetta più di parlare di teorie corrette e teorie sbagliate, ma di verificabilità, dando il la ad un mondo scientifico altrettanto pieno di interpretazioni.

2025-09-12

DNA e Pompei: la memoria della cenere

l DNA riporta in vita Pompei: dai calchi di Fiorelli alle nuove analisi…

2025-08-29

Sinusoidi ovunque: viaggio nella mente di Fourier

Cosa lega il principio di indeterminazione di Heisenberg, le AirPods e un…

2025-08-08

Le mail spam a 3km da te

Addentriamoci in uno degli enigmi più fastidiosi dell’era digitale: le mail…

2025-07-04

Tazze, ciambelle e topologia

Dalle tazze che diventano ciambelle alle cariche elettriche conservate, la…

2025-06-23

Decifrare Alan Turing: tra mito e realtà

In occasione del compleanno di Alan Turing, cogliamo l’opportunità per fare…

2025-06-18

Perché allattano solo le femmine?

Ho un dubbio che mi assilla: perché solo le femmine allattano? Facciamo un…

2025-05-13

BAMBINI DA LABORATORIO

He Jankui, un biofisico cinese, ha sperimentato la modifica genetica sugli…

2025-04-30

Sophie Germain: la “Mulan” di Gauss

Il 30 aprile festeggiamo il compleanno di Gauss: quale occasione migliore per…

2025-04-16

Perché non riusciamo a sconfiggere l’HIV?

I virus non sono tutti uguali, ed alcuni di loro possono essere molto…

2025-04-06

Ho la testa tra le quadriche

Uno splendido viaggio matematico nel mondo delle quadriche in pieno spirito…

2025-04-02

Evo: giocare a scacchi con la genetica

L’IA evolve rapidamente: Evo 2 analizza il DNA, prevedendo mutazioni genetiche,…

2025-03-27

Tu sai studiare la Matematica?

Molti studenti imparano formule matematiche come fossero filastrocche. Testiamo…

2025-03-14

IL PI GRECO (NON) È UNA COSTANTE

II pi greco non vale sempre 3,14... Esistessero altre geometrie che influenzano…

2025-02-23

Er compleanno de Steve Jobs

In una classe di 23 persone la probabilità che due festeggino il compleanno lo…

2025-01-20

Chi taglia i capelli al barbiere?

Le domande esistenziali sono tante, ma la più importante è: "Chi taglia i…

2024-12-17

Equazioni di Maxwell: arte contemporanea

Cosa accomuna le equazioni di Maxwell e l'arte astratta? Entrambe sempre più…

2024-12-09

Un robot per amico: l’AI e le sue creature domestiche

L'AI riempie le mura domestiche nelle vesti di "coinquilina". Che tipo di…

2024-12-03

SMS: bei tempi… o forse no

Non facciamoci ingannare dalla nostalgia: gli SMS sono uno strumento…

2024-11-26

Safety Tutor: un motivo (in più) per odiare la matematica

Dietro le multe per eccesso di velocità si nasconde il teorema di Lagrange. Un…

2024-11-21

Smentire Omero con la fisica

Il fisico irlandese Samuel Haughton ha studiato il modo più efficace per…

2024-11-18

Gratta e Vinci: come diventare poveri

I Gratta e Vinci sono croce e delizia di molti italiani. Ma davvero ti…